研究内容

溶融塩を用いたCO2回収・利用技術の開発

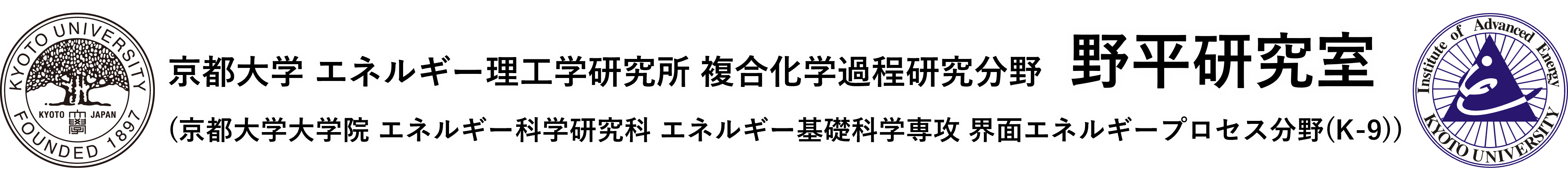

溶融塩を用いたCO2からの新規ダイヤモンド合成法

カーボンニュートラル社会を実現するためには、排出されるCO2を回収・貯留(CCS)する だけでなく、CO2を回収・有効利⽤(CCU)することが必要であり、CO2の変換技術が注⽬ を浴びています。 我々は、炭素材料の中でも特に価値の⾼いダイヤモンドを変換先に選定し、溶融塩電 解を⽤いたCO2原料からのダイヤモンドの合成法を開発しました。下図に⽰す原理図のよ うに、CO2とH2Oを溶融塩に溶かし、電解をすると炭素と⽔素が同時に⽣成します。これ によりsp2・sp混成軌道を持つ炭素が炭化⽔素となって除去され、sp3炭素のみが成⻑す ることでダイヤモンドが⽣成します。これまでに、直径数μmのダイヤモンドの⽣成を確認し ており、より⼤きなダイヤモンドを得るために電解条件の最適化に取り組んでいます。

参考文献

[1]Yutaro Norikawa, Yurina Horiba, Kouji Yasuda, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 170(5), 052507 (2023).

溶融塩を用いたエネルギー・機能性材料の製造法やリサイクル法の開発

液体亜鉛陰極を用いた溶融塩電解法によるシリカからの太陽電池級シリコン製造

溶融塩電解と合金隔膜を用いたスクラップ磁石からのRE金属の新規な電気化学的リサイクル法

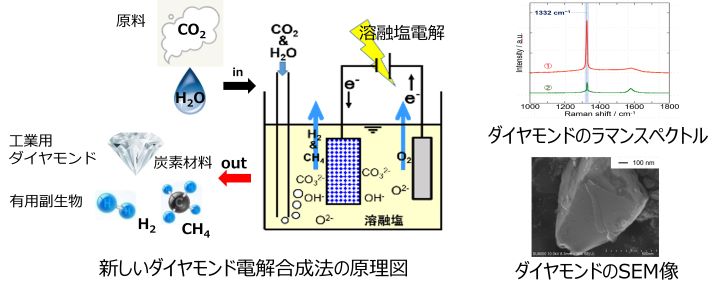

溶融塩電解を用いたチタンめっき法の開発

チタンやチタン合金は、高い耐腐食性や耐熱性、比強度といった優れた特性を有し、航空機や化学プラント、スポーツ道具から生体インプラントなどに使われています。現在法では生産コストが高く、製錬や加工が難しいことが、広範な利用の妨げとなっています。チタンやチタン化合物の高耐食性や高強度等の特性を利用する方法として、基板の表面にチタンを製膜する手法もあり、大きな期待を集めています。我々は、複雑な形状の基板にでもチタンを成膜できる方法として、溶融塩中でのめっき法を開発しています。

参考文献

[1]Yutaro Norikawa, Kouji Yasuda, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 166(14), D755–D759 (2019).

[2]Yutaro Norikawa, Kouji Yasuda, Toshiyuki Nohira, Electrochemistry, 86(2), 99–103 (2018).

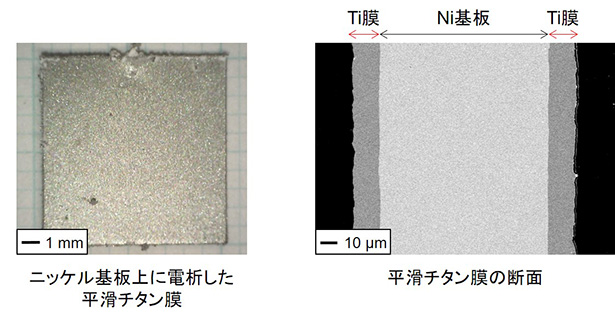

溶融塩を用いたタングステン電析

タングステンは高融点、高耐熱性、低熱膨張率といった優れた特性を持ち合わせており、切削工具やフィラメント、ヒートシンクなどに用いられています。しかし、加工性が悪いためその利用方法は制限されています。そこで、加工性の良い金属基板上にタングステンをめっきすることにより、タングステンの応用範囲を拡大させることができます。我々は、タングステンめっきの作製方法として、溶融塩電解法に着目し、高品質な電析膜が得られる条件を検討しています。

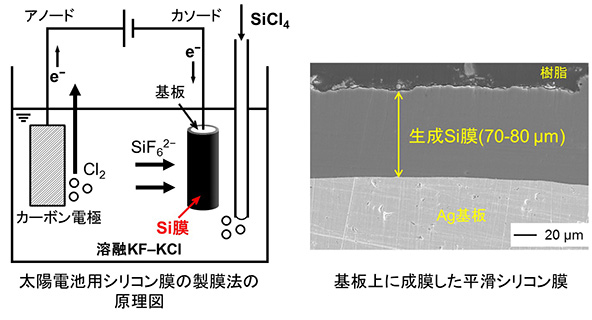

溶融塩電析法を用いた太陽電池用シリコン膜の製造

現在の結晶系シリコン系太陽電池は、シーメンス法で作製したシリコンをチョクラルスキー法で結晶塊とし、100–200 μm程度の厚さに切断することで作製されています。しかし、切断工程におけるカーフロス(切りしろロス)が大きいという課題があり、その後のセル製造工程も複雑です。我々は、新規な太陽電池製造法として、溶融塩電析法により、基板上に直接結晶性シリコン膜を製膜する方法を提案し、開発しています。現在は、シリコン膜の品質向上や原料としてSiCl4を用いることに取り組んでいます。

参考文献

[1]Kouji Yasuda, Kazumi Saeki, Tomonori Kato, Rika Hagiwara, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 165(16), 825–831 (2018).

[2]Kouji Yasuda, Kazuma Maeda, Rika Hagiwara, Takayuki Homma, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 164(2), D67–D71 (2017).

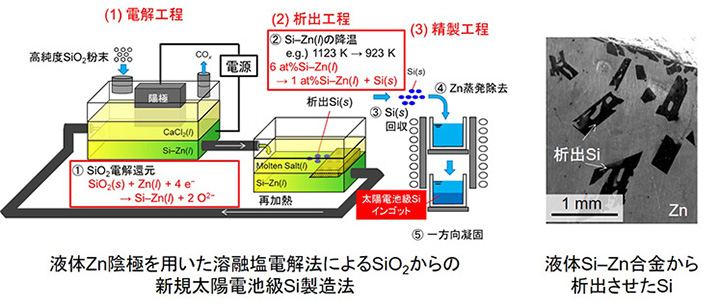

液体亜鉛陰極を用いた溶融塩電解法によるシリカからの太陽電池級シリコン製造

太陽電池級シリコンの新規製造法として、溶融CaCl2中で液体亜鉛陰極を用いた固体SiO2の電解還元を提案しています。この手法を用いた太陽電池級シリコン製造プロセスは下図に示すように、 (1)電解工程:液体Zn陰極を用いた固体SiO2の電解還元、(2)析出工程:液体Si–Zn合金から固体シリコンへの析出、(3)精製工程:析出シリコンからの太陽電池級シリコンインゴットの作製、から構成されます。陰極に液体Znを用いることで電解セルからの回収が容易であり、連続生産と純度コントロールが期待できます。また、液体Si–Zn合金からシリコンを析出させる際に、偏析により不純物がZn側に残留し、シリコン中の不純物を効果的に除去できます。

参考文献 [1]Kouji Yasuda, Takeyuki Shimao, Rika Hagiwara, Takayuki Homma, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 164(8), H5049–H5056 (2017). [2]Yuanja Ma, Akifumi Ido, Kouji Yasuda, Rika Hagiwara, Takayuki Homma, Toshiyuki Nohira, Journal of the Electrochemical Society, 166(6), D162–D167 (2019).

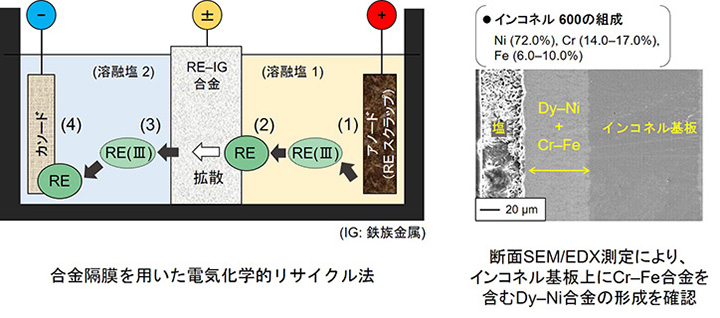

溶融塩電解と合金隔膜を用いたスクラップ磁石からのRE金属の新規な電気化学的

リサイクル法

Dy添加ネオジム磁石は、電気自動車用高機能モーター等の幅広い用途に利用されていますが、地域偏在性が高い重希土類元素であるDyの安定供給に懸念があります。そこで、当研究グループでは、効率的なリサイクル法として、合金隔膜と溶融塩電気化学プロセスを用いたスクラップ磁石からの希土類(RE)元素の分離・回収プロセスについて研究を進めています。現在は、隔膜材料として、耐久性に課題のあるNi金属に代わる材料の探索を行っています。

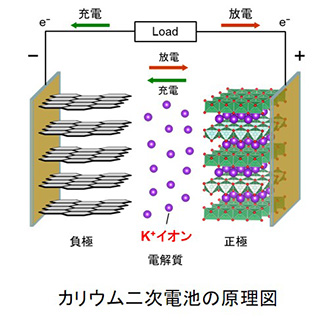

イオン液体電解質を用いた新規二次電池の開発

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変化するため、大量導入すると電力の安定供給に問題が生じます。そのため、昼間に余った電力を大型蓄電池に蓄えておき、夜間に使用するなどの方策が必要です。大型蓄電池の候補としては、現在小型電子機器用電源として普及しているリチウム二次電池が挙げられますが、資源が希少かつ偏在しているコバルトやリチウムを使用しており、さらに可燃性・揮発性のある有機溶媒系電解液を用いるため、将来的な大型蓄電池の大量導入には資源面・安全面ともに課題があります。そこで、これらの課題を解決可能な新しい蓄電池の開発が期待されています。 当研究室では、ナトリウムやカリウムなどの豊富な資源を用い、電解質には難燃性・難揮発性で高い安全性を有するイオン液体を利用した、新規蓄電池の研究を行っています。例えば、下図に示すように、正極にカリウム系層状化合物、負極に炭素材料を用いてカリウム二次電池を構築することが出来ます。これまでに、有望なカリウム二次電池用イオン液体電解質を複数開発しており、現在は、これらの電解質と様々な電極材料を組み合わせて電池特性を調べ、性能向上に向けた取り組みを行っています。

参考文献 [1] T. Yamamoto, K. Matsumoto, R. Hagiwara, T. Nohira, The Journal of Physical Chemistry C, 121, 18450–18458 (2017). [2] T. Yamamoto, T. Nohira, Chemical Communications, 56, 2538–2541 (2020).

ハイドレートメルトを用いた高効率水電解法の開発

再生可能エネルギーの余剰電力を水電解によりグリーン水素に変換し、貯蔵・輸送して、燃料電池や水素タービンで電気に戻す「水素エネルギーシステム」が期待されています。 今後の再エネの本格導入に対応するためには、水電解のエネルギー効率の向上が重要です。我々は、一般の水溶液と比べて水分量が著しく少ないことを特徴とする、ハイドレートメルト電解液を用いた高効率な水電解法を開発しています。 これまでに、NaOH–KOH系ハイドレートメルトを用いた水電解において、従来の条件と比較してエネルギー効率を大幅に向上できることを示しました。

参考文献 [1] K. Kawaguchi, K. Goto, A. Konno, and T. Nohira, J. Electrochem. Soc., 170, 084507 (2023). [2] K. Goto, K. Kawaguchi, and T. Nohira, Electrochemistry, 92, 043021 (2024).