国際交流

概要

海外の多くの研究機関と研究交流協定を締結し、研究交流や国際シンポジウムの開催など、活発な研究交流を進めています。

日アセアン交流

エネルギー理工学研究所では、21世紀COE「環境調和型エネルギーの研究教育拠点形成」で行ってきた日タイ交流を軸に、平成18年以来、アジア地域との連携活動をエネルギー科学研究科と連携して推進しています。特にタイ王国のエネルギー・環境大学院とは、隔年でSustainable Energy and Environment Conferenceを開催してきており、2024年度には12月にタイ王国トンブリにてSEE2024を開催しました。さらにタイ王国Rajamangala University of Technology Thanyaburi 校とは平成13年からほぼ毎年Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium(EMSES)を共同で開催してきており、2025年度は京都大学にて第18回EMSES国際会議を開催しました。この会議には、本研究所が協力してプラズマ研究を進めているタイ王国原子力庁TINTからの参加も得ています。

このような取組みはカウンターパートであるアジアの大学・研究機関をはじめ、我が国政府およびUNESCO からも評価を頂き、2009年よりUNESCO-COMPETENCEプログラムに参画するとともに、さらには2011年度よりODA-UNESCO支援事業としてアセアンでのエネルギー科学教育事業を展開しました。さらに2017年には水・エネルギー・防災に関するユネスコチェア(WENDI)の認定を、ユネスコ本部より頂いて総合生存学館を中心に国際的な活動を行っています。また、本研究所が中心となりASEAN University Network(AUN)と京都大学の間の一般学術協定を締結し、若手研究者の人材交流や国際共同研究等のプロジェクトを進め、2012年度大学の世界展開力事業「人間の安全保障」開発を目指した日アセアン双方向人材育成プログラムの構築(責任者:縄田栄治 農学研究科教授)が採択され若手研究者招聘・派遣等を行ってきました。2015年度には東南アジア地域研究研究所(代表者:河野泰之)を中心にJST戦略的国際共同研究プログラム「日アセアン科学技術イノベーション共同研究拠点(JASTIP)」を提案・採択され、ASEAN との国際共同研究プラットフォーム形成事業を進め、現在に至るまで活発に日アセアンの共同研究を行っています。更に2024年よりAUN及びJICAと協力して科学技術イノベーションコーディネーター育成事業をASEAN事務局の科学技術イノベーション委員会の公認のもと、ASEAN基金による支援を得て開始しており、研究のみならず人材育成を含む活動をASEAN地区にて行っています。

Group photo of Kick Off Symposium of STI Coordinator training program in Bangkok, Thailand (2025.3.3)

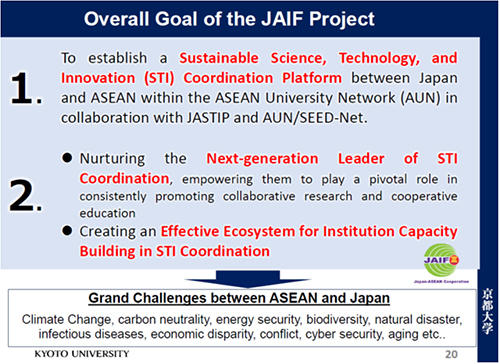

Human Capacity Building for Science, Technology, and Innovation Coordination between ASEAN and Japan towards Grand Challenges(日-アセアンSTIコーディネーター育成事業)

ASEAN地域は2030年までに世界第4位の経済大国となることを目指していますが、気候変動、自然災害、エネルギー安全保障リスクなどの共通の課題が持続可能な経済成長に大きな脅威をもたらしており、この地域の長期的な持続可能な発展のためにはこれらの問題に対処することが不可欠です。このような課題に対して実効的な科学的解決策を導くためには、研究教育機関、政府省庁、地元住民や民間企業といったあらゆるステークホルダーが協働する事が必要が有ります。ところが現在、多様なステークホルダー間を調整できる人材は稀少であり、更にはその育成システムも存在していません。この現状に鑑み、ASEAN大学ネットワーク(AUN)は、京都大学が主導する日本ASEAN科学技術イノベーションプラットフォーム(JASTIP)及びAUN/SEED-Netと連携して、日本ASEAN統合基金(JAIF)の支援を受けて、持続可能なASEANと日本の科学技術イノベーション(STI)連携プラットフォームの構築に着手しました。このプラットフォームは、日本とASEANの間の共同研究と教育協力を継続的に推進する上で重要な役割を担う次世代のSTIリーダーを育成することを目的としています。さらに、STIにおける組織的能力構築のための効果的なエコシステムの構築を目指しています。

Goals of the Project

Goals of the Project

国際協定リスト

| 締結年月日 | 協力先 | 国名 | 研究分野 |

|---|---|---|---|

| 2024.03.22 | 韓国核融合エネルギー研究所 | 大韓民国 | プラズマ物理、核融合科学 |

| 2024.02.28 | ヨルダン⼤学 ハムディマンゴ科学研究センター | ヨルダン | エネルギーと環境科学、⽣化学、⽣体関連化学 |

| 2024.02.09 | タイ原⼦⼒技術研究所 | タイ | 核融合科学 |

| 2024.01.23 | テナガナショナル大学 持続可能エネルギー研究所 | マレーシア | エネルギー科学 |

| 2024.01.22 | 浙江工業大学 エネルギーと持続可能な発展研究所 | 中華人民共和国 | エネルギー科学 |

| 2024.01.22 | 浙江大学 カーボンニュートラル研究所 | 中華人民共和国 | エネルギー科学 |

| 2023.09.25 | アイントホーフェン工科大学 応用物理・科学教育学部 | オランダ | プラズマ物理、核融合科学 |

| 2022.06.08 | アシュート大学 理学部 | エジプト | エネルギーと環境科学 |

| 2019.10.30 | 華中科技大学・プラズマ物理国際共同研究所 | 中華人民共和国 | プラズマ物理・核融合科学 |

| 2019.10.21 | 核工業西南物理研究所・核融合科学センター | 中華人民共和国 | プラズマ物理・核融合科学 |

| 2019.06.19 | ラオス国立大学 | ラオス人民民主共和国 | エネルギー・環境科学 |

| 2019.02.15 | 西南交通大学 | 中華人民共和国 | プラズマ物理、核融合学 |

| 2019.01.08 | マックスプランク・プラズマ研究所 | ドイツ | プラズマ物理、核融合科学 |

| 2014.10.06 | 国立ホリアフルベイ物理原子力研究所 | ルーマニア | (a)原子力工学 |

| 2014.09.18 | ブルネイ・ダルサラーム大学 先端材料とエネルギーのセンター |

ブルネイ・ダルサラーム | (a)再生可能エネルギーと低炭素技術 |

| 2013.01.23 | 韓国科学技術院 核融合プラズマ輸送研究センター | 大韓民国 | (a)プラズマ物理、核融合科学 |

| 2012.04.12 | ベトナム国家大学ハノイ校(ナノエネルギーセンター) | ベトナム | (a)ナノテクノロジーとエネルギー技術 |

| 2010.05.18 | ニューヨーク・シティ大学エネルギー研究所(工学研究科、エネルギー科学研究科と共同締結) | アメリカ | (a)エネルギー関連科学における教育・研究 |

| 2009.10.19(5年間) | エネルギー環境合同大学院大学(エネルギー科学研究科、工学研究科と共同締結) | タイ | (a)エネルギー・環境分野 |

| 2006.11.28 | 釜慶大学校工科大学産業科学技術研究所 | 大韓民国 | (a)エネルギー理工学に関する教育科学 |

| 2001.07.24 | エアランゲン・ニュルンベルク工科大学(工学部材料化学科) | ドイツ | (a)先進機能性材料及びエネルギー科学技術 |

| 2001.05.16 | スペイン国立CIEMAT研究所 | スペイン | (a)先進ヘリカル系プラズマの閉じ込め (b)プラズマ、壁相互作用に関する物理 |

| 2001.02.05 | ラジャマンガラ工科大学 | タイ | (a)エネルギー・資源の生成・変換・利用技術 (b)先進機能材料の創製 |

| 2001.01.25 | スロヴァキア工業大学(電子工学・情報工学科) | スロバキア | (a)エネルギー科学、特に材料科学及び材料工学 |

| 2001.01.09 | シドニー大学物理研究科 | オーストラリア | (a)プラズマ物理及び核融合工学 (b)先進核融合エネルギーシステムにおける先端的プラズマ計測 |

| 2000.09.10 | 基礎科学支援研究所 | 大韓民国 | (a)材料科学、プラズマ核融合科学、電子顕微鏡学、その他の基礎科学分野 |

| 2000.07.04 | 東義大学校(工科大学) | 大韓民国 | (a)材料科学及び破壊力学分野 (b)Brain Korea 21関連事業を含む研究学生交流 |

| 1999.05.07 | 東義大学産学協力センター | 大韓民国 | (a)材料科学、材料力学先進エネルギー材料 |

| 1998.08.01 | トリノ工科大学 材料科学及び化学工学科 | イタリア | (a)材料科学および化学工学 (b)先進エネルギー材料 |

| 1998.05.11 | ウクライナ国立ハルキウ研究所 | ウクライナ | (a)先進ヘリカル系プラズマの閉じ込め (b)先進プラズマ・壁プロセス技術 |

| 1998.02.06 | ウィスコンシン大学マディソン校ステラレータ・トルサトロン研究センター | アメリカ | (a)先進ヘリカル系プラズマの閉じ込め (b)先進プラズマ・壁プロセス技術 |

| 1997.08.10 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | (a)先進ヘリカル系プラズマの閉じ込め (b)先進プラズマ・壁プロセス技術 |

| 1996.12.12 | 南オーストラリア フリンダース大学物理学科 | オーストラリア | (a)回転磁界による電流駆動の物理と工学 (b)ロトマックにおける応用 |

| 1996.11.20 | スタンフォード大学ハンセン実験物理研究所自由電子レーザーセンター | アメリカ | (a)自由電子レーザー (b)先進ビーム物理並びにビーム技術 |

| 1996.11.19 | カリフォルニア大学ローレンスバークレー国立研究所ビーム物理学研究センター | アメリカ | (a)荷電粒子 (b)光量子ビームの生成・制御 |

| 1996.06.04 | 核工業原子能研究院 | 中華人民共和国 | (a)プラズマ科学及び核融合工学 (b)先進エネルギー材料 (c)加速器物理工学 |

| 1996.06.03 | 科学アカデミー高エネルギー物理研究所 | 中華人民共和国 | (a)自由電子レーザー (b)先進高周波技術 |

| 1995.09.29 | ウィスコンシン大学核融合技術研究所 | アメリカ | (a)プラズマ物理及び核融合工学技術 (b)先進核融合エネルギーシステムにおける直接エネルギー変換 |