附属カーボンネガティブ・エネルギー研究センター

- 附属カーボンネガティブ・エネルギー研究センター

- 教授:野平 俊之 准教授:近藤 敬子 講師:ARIVAZHAGAN Rajendran 助教:法川 勇太郎 助教:LIN Peng 特定助教:CHUAYCHOB Surachada

カーボンネガティブ技術を開発するために、再生可能エネルギーやバイオマス等を利用して二酸化炭素を有用物質へ変換する研究に取り組んでいます。

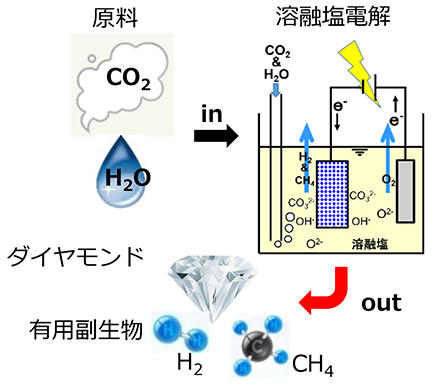

溶融塩電解を利用した二酸化炭素からの有用物質生産の研究

2050年のカーボンニュートラル社会実現に向け、二酸化炭素の有用物質への変換が期待されています。火力発電所や製鉄所から発生する二酸化炭素をすべて回収して有用物質へ変換すれば(Carbon dioxide Capture and Utilization-CCU)、カーボンニュートラルに大きく貢献します。さらに、大気中の二酸化炭素を回収して(Direct Air Capture-DAC)、有用物質に変換して固定化すれば、カーボンネガティブとなり、さらに意義深いと言えます。私達は、二酸化炭素を有用物質に変換する新しい方法として、溶融塩電解に着目しました。酸化物イオン(O2−)を含む溶融塩中に二酸化炭素を吹き込むと、炭酸イオン(O32−)が生成します。これを陰極で還元すると各種の炭素が析出します。ここで、私達は、炭素の同素体の中でも特に付加価値の高いダイヤモンドを析出させることにチャレンジしています。温度、溶融塩の組成、電解電位などを変化させて、ダイヤモンドの析出に最適な条件を検討しています。これまでに、炭素の析出と同時に、水酸化物イオン(OH−)からの水素発生を起こすことで、ダイヤモンドが析出することが分かっています。このOH−は、O2−を含む溶融塩中に水を吹き込むことで生成するため、二酸化炭素と水のみを原料として、ダイヤモンドが合成できることになります。この際に、副生する物質は、アモルファスカーボン、水素ガス、炭化水素ガス(メタン等)などの有用物質と、無害な酸素ガスであり、有害物質を排出しないクリーンな電解方法としても期待できます。

溶融塩電解による二酸化炭素からの有用物質の生産

生物学的処理による植物バイオマスからの物質生産の研究

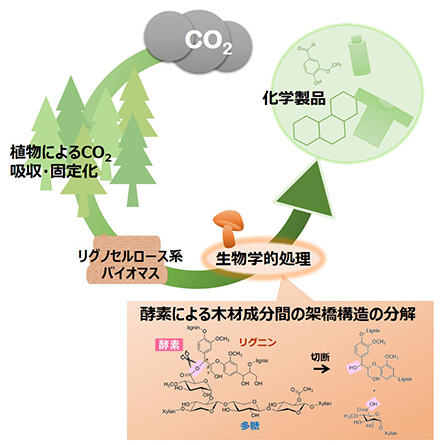

植物は環境中の二酸化炭素を吸収し、光合成によって有機物へと変換して蓄積します。これまでの社会は、化石資源を消費して生産された様々な化学物質を利用して成り立ってきました。植物に蓄積された有機物から同等の化学物質を生産する技術が開発されれば、植物に取り込まれた炭素を化学製品として利用しながら長く固定化することが可能となり、カーボンネガティブの実現に繋がると考えられます。植物の中でも木材などのリグノセルロース系バイオマスは、食料需要と競合せず、化石資源に代わる芳香族化合物であるリグニンを含む有用な資源です。私達は木材を分解する微生物が生産する酵素に着目し、酵素がリグノセルロース系バイオマスに含まれる多糖やリグニンを分解していく機構を明らかにする研究を行っています。その上で、リグノセルロース系バイオマスの各成分を、酵素を使用した生物学的な手法によって分離、分解、改質する方法論の開発に取り組んでいます。これにより、植物を中心とした自然界の炭素循環システムの中に物質生産システムを組み込んだ循環型社会の構築に資することを目指しています。

生物学的処理によるリグノセルロース系バイオマスからの物質生産

バイオマス関連酵素を利用した連鎖反応を行うための安定したDNAナノ材料の開発

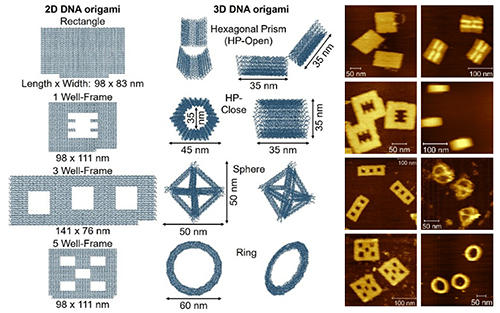

DNAオリガミは、一本鎖DNAをあらかじめ決められた形状に折りたたむことによってナノ材料を作製する技術であり、サブナノメートルの精度で複雑な2次元および3次元構造を作り出すことができます。しかし、これらの構造の広範な利用は、特に熱的、機械的、そして生化学的ストレスに対する安定性の問題によって妨げられています。これらの構造は、50〜60°Cの低温でも壊れることがあり、またヌクレアーゼの作用下で分解されることがあります。このような課題に対処するために、私たちはDNAの切れ目をほぼ定量的につなぐ2つのライゲーション法を開発しました。ジメチルスルホキシドを用いた酵素的ライゲーションと、シアノゲンブロマイドを用いた酵素フリーな化学的ライゲーションです。これらの方法は、DNAオリガミの構造的安定性を大幅に向上させ、熱処理、電気泳動、ヌクレアーゼ消化、細胞ライセートに対する耐性を強化します。さらに、私たちは、これらのDNAナノ材料上にバイオマス関連酵素を精密に配置することによって、安定したDNAナノ材料を利用した酵素の取り扱いを探求しています。このアプローチは、酵素活性を向上させ、バイオマス転換をより効率的に行うための連鎖的酵素反応を可能にすることを目的としています。これらの進展は、DNAオリガミの安定性を向上させるとともに、酵素触媒、ドラッグデリバリー、バイオ分子センシング、ウイルス抑制などの新たな応用分野を開くものです。]

2次元および3次元DNAナノ材料の模式図とそのAFM像

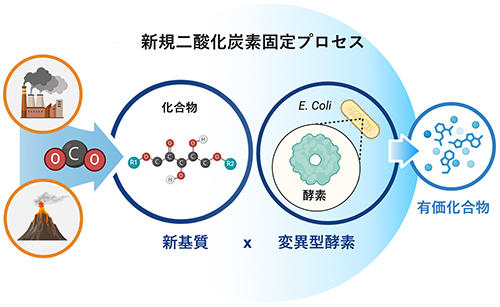

新規二酸化炭素固定プロセスによる二酸化炭素利用の促進

二酸化炭素固定反応は、無機炭素を有機化合物に変換するプロセスであり、生物圏の維持に重要な役割を果たしています。炭素固定反応を工学的に操作する技術を進歩させることは、エネルギーの持続可能性にとって不可欠です。私たちは、光合成による炭素固定の鍵となる酵素であるリブロース-1,5-ビスフォスフェートカルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ(RuBisCO)に焦点を当て、RuBisCO変異体の基質特異性を拡大することで、二酸化炭素を価値ある化合物に変換する能力を向上させることを目指しています。私たちの研究では、超好熱性古細菌であるThermomococcus kodakarensis KOD1由来のTk-RuBisCOに注目しています。この酵素は、優れた耐熱性、高いカルボキシラーゼ活性、および高温下での高い特異性を示します。その高い構造安定性のため、Tk-RuBisCOは広範な変異導入が可能であり、新規な二酸化炭素固定経路の構築に最適な酵素です。新規な二酸化炭素固定反応の性能を評価するため、天然の基質であるリブロース-1,5-ビスリン酸(RuBP)とその他の代替基質の両方を用いた触媒活性を調査しました。 その結果、より効率的な二酸化炭素変換のための遺伝子組み換え型RuBisCO変異体の開発実現性が示され、持続可能な炭素利用と、カーボンネガティブな未来への移行を支える産業応用の道筋が示されました。

新規二酸化炭素固定プロセスによる二酸化炭素利用の促進