複合化学過程研究分野

- エネルギー利用過程研究部門 複合化学過程研究分野

- 講師:山本 貴之 教授(兼):野平 俊之 助教(兼):法川 勇太郎

太陽光発電などの再生可能エネルギーを人類の主要な一次エネルギー源とするために、電気化学を基盤として、基礎から実用化まで見据えた革新的研究を行っています。

溶融塩電解を用いた新しい太陽電池用シリコン製造法の開発

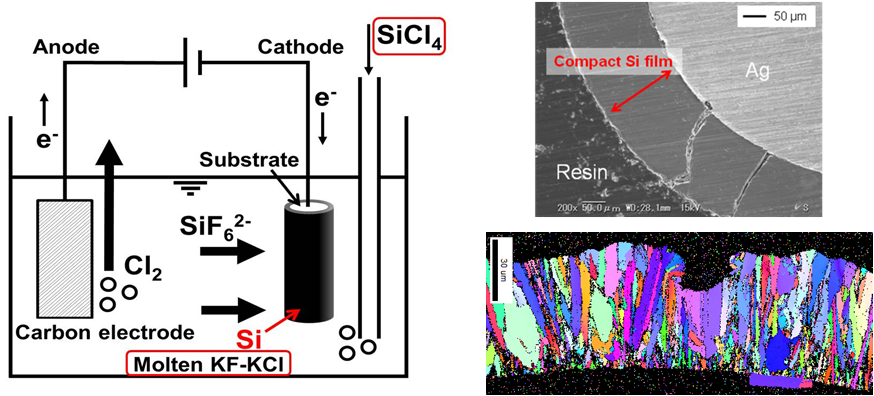

結晶系シリコン太陽電池は、高効率、高耐久性、無害、豊富な資源量といった特長を有することから、今後も太陽電池大量普及の本命として期待されています。しかし、現在の結晶系シリコン太陽電池の生産には、工程数が多く、エネルギー消費が大きいという製造法の課題や、サプライチェーンが特定の国に依存している問題などがあります。我々は、シリコン太陽電池の新しい製造法として、融塩電析法により、基板上にダイレクトに結晶性シリコン膜を製造する方法を研究しています。従来法よりも低コストかつ低エネルギー消費で、結晶系シリコン太陽電池が製造できる可能性があります。

溶融塩電析による新しい太陽電池用結晶性シリコン膜製造法

- 溶融KF-KCl 中でSiCl4を原料として、電析により結晶性シリコン膜を得る新しい方法(左)。Ag 線上に電析された結晶性シリコン膜の断面SEM 写真(右上)。得られたシリコン膜の結晶性を示すEBSD 分析結果(右下)。

溶融塩電解を用いたチタンめっき法の開発

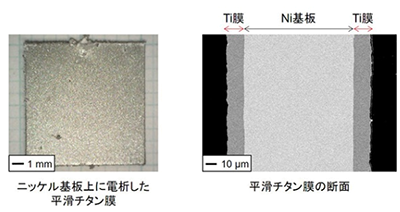

チタンやチタン合金は、高い耐腐食性や耐熱性、比強度といった優れた特性を有し、航空機や化学プラント、スポーツ道具から生体インプラントなどに使われています。しかし、生産コストが高く、製錬や加工が難しいことが、広範な利用の妨げとなっています。そこで、チタンやチタン合金の高耐食性や高強度等の特性を利用する方法として、基板の表面にチタンを製膜する手法もあり、大きな期待を集めています。現在我々は、複雑な形状の基板にでも均一にチタンを成膜できる方法として、溶融塩中でのめっき法を開発しています。

溶融LiF-LiCl中におけるチタン電気めっき

- 比較的低温で使用可能かつF−を十分に含むLiF-LiCl溶融塩中において、平滑なチタンのめっきが可能であることを見出した。チタン膜の表面(左)、および断面(右)。

-

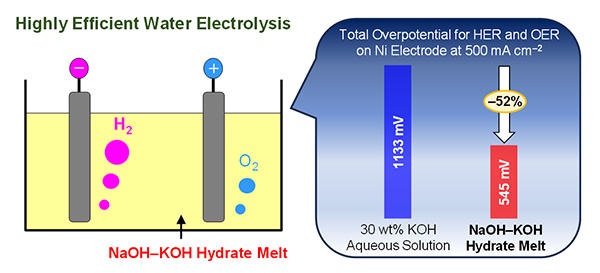

ハイドレートメルトを用いた高効率水電解法の開発

再生可能エネルギーの余剰電力を水電解によりグリーン水素に変換し、貯蔵・輸送して、燃料電池や水素タービンで電気に戻す「水素エネルギーシステム」が期待されています。今後の再エネの本格導入に対応するためには、水電解のエネルギー効率の向上が重要です。我々は、一般の水溶液と比べて水分量が著しく少ないことを特徴とする、ハイドレートメルト電解液を用いた高効率な水電解法を開発しています。

ハイドレートメルトを用いた高効率水電解法

我々は、NaOH-KOH系ハイドレートメルトを用いた水電解において、従来の条件と比較してエネルギー効率を大幅に向上できることを示しました。

安全性の高いイオン液体電解質を用いた新規蓄電池の開発

太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、天候によって発電量が大きく変化するため、大量導入すると電力の安定供給に問題が生じます。したがって、余剰電力を大型蓄電池に蓄えておくなどの方策が必要です。大型蓄電池の候補としては、現在広く普及しているリチウムイオン電池が挙げられますが、コバルトやリチウムなどの希少資源および可燃性・揮発性のある有機溶媒系電解液が用いられており、資源面・安全面の課題を解決する必要があります。そこで、我々は、ナトリウムやカリウムなどの豊富な資源を用い、電解質には難燃性・難揮発性で安全性の高いイオン液体を利用した新規蓄電池の開発を進めています。

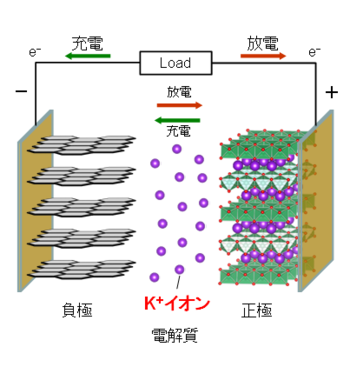

カリウムイオン電池の原理図

- カリウムイオンを含有するイオン液体電解質、カリウム系層状化合物などの正極材料、および炭素系負極材料を組み合わせて、安価、安全かつ高性能なカリウムイオン電池の構築を目指しています。

-